専門医を更新する

救急科専門医更新について、日本救急医学会が審査・認定を行っておりましたが、今後は日本救急医学会で一次審査を行い、日本専門医機構機構が二次審査を行い認定することになります。

<専門医の有効期限の確認方法> e医学会(会員専用ページ)>専門医単位照会

<業績対象期間> 更新日の前年の4月1日から有効期限年の3月31日まで(通常であれば5年間)

(認定期間は1月1日~12月31日であるが、業績対象期間は前年の4月1日~3月31日となるので注意すること)

<年間スケジュール>

注)例年のスケジュールに基づくものですので、変更される場合もあります。

| 1月下旬 | 日本救急医学会事務所より対象者に更新申請の案内を送付 |

| 2月1日~4月末日 | 更新申請書類受付 |

| 11月 | 合否通知 |

| 12月 | 認定証発行 |

| 翌年1月1日~有効期限 | 専門医認定 |

- ● 日本専門医機構 救急科専門医更新基準【2026年以降】

- ● 申請書 様式1【2026年以降】

- ● 申請書 様式2~5【2026年以降】

- ● レジストリ登録入力者証明書

(ⅳ)学術業績・診療以外の活動実績/学術研究(レジストリ登録)への参加用)

(ⅳ)学術業績・診療以外の活動実績/学術研究(レジストリ登録)への参加用) - ● 医療事故調査への認定証はこちら (ⅳ)学術業績・診療以外の活動実績/医療事故調査制度における外部委員用)

【2026年以降】

【2025年更新時に猶予申請した方】

2025年更新時に猶予申請した方には、2025年までの更新基準が適用されます。詳細については対象者に郵送にてお送りしておりますが、データ形式での提供をご希望の場合や、ご不明点等がございましたら、メール(専門医更新 qq-koushin@umin.ac.jp )にてお問い合わせください。 e-learningについて

- 会員専用ページ(e医学会)にて実施しています

- 日本専門医機構救急科専門医更新単位付与対象となっているコンテンツには赤の単マークがついており「専門医共通講習」「救急科領域講習」と明示してあります。

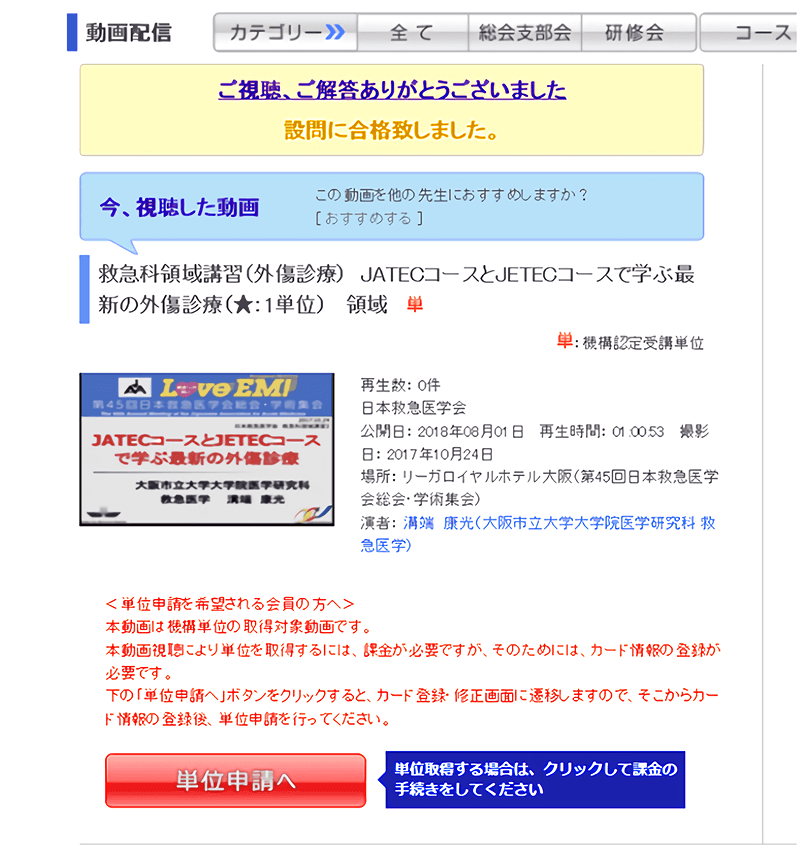

- 動画を最後まで全て視聴し、視聴完了コードを入力後、制限時間内に設問に合格(80%以上の正解(例:5問中4問以上の正解))し課金した場合に単位付与されます。

- 設問に合格した日が「参加日」となります

- 日本救急医学会専門医認定制度(旧制度)で更新する場合は、e-learningを受講されても更新単位にはなりません

受講の流れ

- 日本救急医学会ホームページTOP左上の『会員専用ページ』をクリック

- 会員ID(もしくはe医学会ID)とパスワードを入力してログイン

- 「動画配信」をクリック

- コンテンツを選択、最後まで視聴すると表示される視聴完了コードを入力

- 制限時間内に設問解答(80%以上の正解(例:5問中4問以上の正解))

▼合格点に達しなかった場合、制限時間内であれば何回も受験することが可能です。

▼制限時間内に合格しなかった場合や途中でログアウトした場合は視聴し直せば、

再度受験可能です。 - 「単位申請へ」をクリック:課金(1コンテンツ3,300円)

▼専門医更新単位を取得する場合は、課金が必要です

▼支払い方法は、クレジットカード支払いです。返金は、一切できません - e医学会(会員専用ページ)>専門医単位照会 に表示されます

▼単位取得した場合には即日表示されます。設問に合格した日が「参加日」となります

▼単位取得していない場合の視聴状況は、視聴の翌日0時~2時以降に反映されます

■ 会員専用ページ(e医学会)について

-

「Q&A (よくある質問と回答)」ページへ飛ぶ

-

「専門医活動休止申請について」ページへ飛ぶ

-

「救急科専門医失効者の再取得について」ページへ飛ぶ